СТАТЬИ >> ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, HR

Правила проведения дискуссий и совещаний

Успех совещания во многом определяется искусством делового общения, умением руководителя эффективно взаимодействовать с сотрудниками. Консультационное совещание, проведенное с учетом приведенных рекомендаций, является превосходным инструментом для вовлечения сотрудников в общее дело, обращения их опыта, знаний, инициативы, интуиции на благо организации. При ведении совещания следует придерживаться пяти основных правил.

Помимо получения информации и выяснения мнения подчиненных в ходе совещания с сотрудниками руководитель может использовать и другие его преимущества:

- На совещании происходит интенсивный обмен внутрипроизводственной информацией: сверху вниз (руководитель информирует сотрудников о фактах и событиях из сферы их деятельности или доводит до их сведения принятые решения); снизу вверх (подчиненные информируют своего руководителя о делах из сферы их полномочий); по горизонтали (обмен опытом и знаниями между коллегами).

- Совещание дает руководителю дополнительную возможность оценить характер, поведение и деловые качества сотрудников: кто может развивать интересные идеи, проявлять инициативу в решении задач, умение отстаивать собственную точку зрения и т.п.

- Совещание может дать начальнику информацию о неформальных отношениях между сотрудниками: их не следует оставлять без внимания, так как они проходят через всю управленческую иерархию и оказывают значительное влияние на систему производственных отношений в рамках компании.

- Совещание дает возможность руководителю узнать мотивы поступков подчиненных.

Вступительное слово руководителя часто имеет решающее значение, помогает установить контакт с участниками дискуссии.

Руководителям следует помнить, что любая критика, даже если она справедлива, всегда оставляет неприятный осадок. Публичная критика сотрудника, особенно в начале совещания — грубая ошибка руководителя. Сотрудник уже не может переключиться на дискуссию и стать ее полноценным участником. Несвоевременные критические высказывания руководителя парализуют инициативу сотрудника, создают напряженную атмосферу, которая мешает дальнейшему ведению корректного разговора, придают совещанию негативный оттенок.

Однако также следует избегать в начале совещания искусственно позитивного настроя. Разумеется, необходимо открытое признание заслуг и стараний, которые были предприняты для достижения успеха. Но похвала, высказанная руководителем в начале совещания, должна подтверждаться фактами, иначе она приобретет оттенок фальши, а при определенных обстоятельствах будет даже вредна.

При ведении совещания следует придерживаться пяти основных правил.

Первое. Руководитель должен выслушать точки зрения всех выступающих, проанализировать их и сформулировать свое решение по обсуждаемой проблеме.

Если у руководителя уже существует устойчивое мнение по теме, которую предстоит обсудить, ему не следует его высказывать в начале совещания, так как цель дискуссии — не подтвердить его собственное мнение, а найти правильное решение.

Если руководитель все же высказал в начале дискуссии свою позицию, реакция сотрудников на нее может быть различной. Одни, мгновенно сориентировавшись, выскажутся в пользу мнения руководителя, только другими словами. Это делается, как правило, психологически тонко и достигает цели. Другие сотрудники обычно считают себя обязанными возразить, даже если их мнение совпадает с мнением руководителя. Третьи, чувствуя себя неуверенно, не найдут мужества высказать собственную точку зрения.

Так, поторопившись высказать свое мнение, руководитель попадает в трудную ситуацию. Он невольно, даже если не хочет этого признавать, становится защитником своих взглядов. Дальнейшее обсуждение теряет смысл, потому что не многие руководители способны публично признавать ошибочность первоначальных суждений и изменять их на основе аргументов, высказанных подчиненными.

Второе. Ведущий совещание должен уметь слушать коллег.

Так он даст понять сотрудникам, что их мнение для него важно. Уметь слушать — это и воздерживаться от контраргументов в ходе изложения сотрудником своей позиции.

Руководитель делает грубую ошибку, если одергивает сотрудника, который, по его мнению, говорит что-то неправильное. Или, наоборот — хвалит других подчиненных, аргументы которых он считает правильными. Тем самым руководитель создает обстановку разногласий между сотрудниками. В скором времени они поймут, что лучше во всем соглашаться с руководителем и не перечить ему.

Руководитель должен поощрять самостоятельное мышление сотрудников, даже если их позиции не совпадают с его собственной. Если жеон считает высказывание подчиненного неправильным, то целесообразно обсудить его открыто: пусть коллеги решат, кто прав.

Иногда руководитель видит, что сотрудник, хоть и исходит из принципиальных соображений, но испытывает трудности при отделении общего от частного. В этом случае он предлагает позже, с глазу на глаз, обсудить второстепенный вопрос, либо корректно указывает на неверную преамбулу выступления сотрудника, ее несоответствие проблеме, являющейся ключевой для всего хода дискуссии. При этом недопустимо оскорблять сотрудника в присутствии коллег.

Третье. Чем больше приводится аргументов по обсуждаемой проблеме, тем шире поле для поиска решения.

Разумеется, руководитель, проводящий совещание, может отклонять аргументы сотрудников, предварительно проанализировав их.

Не все приглашенные на совещание принимают в нем активное участие. В этом случае руководитель не должен порицать таких сотрудников за молчание или требовать от них ответа на поставленный вопрос.

Причину такого поведения надо искать в организации совещания и ходе обсуждения вопросов. Возможно, руководитель неумелой постановкой вопросов или плохо продуманной вступительной речью спровоцировал участников на пассивное поведение в работе совещания.

Четвертое. Руководитель должен уметь прислушиваться к высказываниям сотрудников, упорядочивать аргументы и поддерживать интересные предложения, предлагая детально их обсудить в будущем.

Очень важно, чтобы участники могли получить ответы на все поставленные в ходе дискуссии вопросы. Ведущий должен быть готов к неожиданным ситуациям. Он не может допустить нарушение логики обсуждения проблемы из-за непредвиденной реакции участников. Каким бы ни был поворот разговора, задача руководителя — подвести совещание к успешному завершению. Вот примерные характерные ситуации.

|

Поставленный в ходе дискуссии вопрос оказался спорным: все начинают говорить наперебой, каждой хочет высказать свое мнение. Возникает вероятность того, что руководитель потеряет нить управления дискуссией. |

Рекомендуется подвести участников совещания к тому, чтобы они не просто высказывали свое мнение, а выявляли сильные и слабые стороны различных предложений и пытались решить обсуждаемый вопрос даже в обход собственной точки зрения. После совещания руководитель сможет проанализировать все высказанные аргументы и либо самостоятельно принять решение, либо передать право его принятия ответственному лицу. |

|

На совещании неожиданно возник спор между двумя коллегами. Они обвинили друг друга в неправильном выполнении задачи. Постепенно спор между двумя участниками совещания перешел в личные нападки. |

В такой ситуации руководителю следует вмешаться и исключить предмет спора из обсуждения. После совещания он может обсудить спорный вопрос непосредственно с теми сотрудниками, которых это касается. Во время совещания руководитель должен пресекать иронические замечания и колкости участников по отношению друг к другу. |

|

Сотрудники вступают в деловой спор и критически высказываются по поводу аргумента, выдвинутого одним из них. |

Руководитель не должен вмешиваться. Если между отдельными участниками возникают короткие диалоги, то ведущий должен следить за тем, чтобы они не уходили от главной темы, чтобы совещание не распалось на множество параллельных бесед. В определенный момент руководителю следует направить частный диалог в общее русло дискуссии. |

|

Сотрудник затронул вопрос, который не относится к теме совещания. В ответ на замечание руководителя о том, что затронутая тема сегодня не обсуждается, сотрудник настаивает на ее обсуждении, подчеркивая, что по определенным причинам хочет сделать это в кругу присутствующих коллег. |

Руководитель не должен поддаваться на эти аргументы. В таком случае он может напомнить о своем праве определять повестку дня совещания. |

|

Сотрудник постоянно берет слово и тем самым лишает коллег возможности высказаться по обсуждаемым проблемам. |

Задача руководителя — остановить этого сотрудника в дружеской, но решительной форме, чтобы дать возможность другим участникам совещания высказать свое мнение. |

|

Во время совещания ни один из сотрудников не выражает желания высказаться. |

Если на совещании никто не берет слова по поставленному руководителем вопросу, то не следует принуждать сотрудников к выступлению. Вероятно, постановка вопроса была недостаточно ясной, поэтому уместно сформулировать вопрос иначе. |

|

Сотрудник в связи с поставленным вопросом высказывает острую и необоснованную критику в адрес руководителя, что может привести к взаимным оскорблениям. |

Не следует реагировать на критику в острой форме и ссылаться на свой авторитет. Чтобы выйти из ситуации, руководитель может деловыми вопросами или обращением к остальным сотрудникам побудить их высказаться по данной проблеме. При этом обсуждение должно быть деловым, а управление дискуссией — жестким. Если спорный вопрос не относится непосредственно к теме совещания, то лучше отложить прения по нему на более поздний срок. |

Пятое. Если все вынесенные на совещание вопросы обсуждены, руководитель должен успешно его закончить.

Решение по итогам совещания принимается руководителем, исходя из его собственного мнения. Именно такое решение считается правильным. Недопустимо принимать решения коллективом участников с помощью голосования.

При этом не важно, какое количество сотрудников одобряет тот или иной аргумент. Вполне возможно, что аргумент, высказанный лишь одним или несколькими сотрудниками, является для руководителя наиболее ценным и побуждает его принять соответствующее решение.

Совещание считается завершенным в тот момент, когда ведущий объявляет о прекращении дискуссии. Возможны два варианта завершения совещания.

1. Решение обсуждаемой проблемы было найдено руководителем по ходу дискуссии. Он сообщает его прямо на совещании. Это достаточно типичный вариант.

2. Руководитель завершает совещание, но окончательное решение проблемы им еще не найдено. На его дальнейшие действия влияет ряд обстоятельств объективного и субъективного характера:

- прежде чем принять решение, руководитель планирует спокойно обдумать результаты совещания; возможно, выяснить что-то с другими сотрудниками;

- руководитель намеревается сообщить сотрудникам о своем решении позже, при этом давая им понять, что хочет тщательно взвесить все аргументы;

- руководитель опасается, что в случае сообщения решения сразу после дискуссии может создаться впечатление, будто оно было заготовлено заранее, а совещание было излишним.

После ознакомления сотрудников с принятым решением руководитель должен аргументировано объяснить его целесообразность. Тем самым он показывает подчиненным, что считается с их мнением и что обсуждение не было бессмысленным, даже если принятое решение не совпадает с предложениями, высказанными сотрудниками в ходе совещания. Только таким образом руководитель может поощрить инициативу и активизировать творческую энергию подчиненных.

Результаты совещания необходимо занести в протокол. Протокол — это информационная база для подведения итогов. С его помощью руководитель и сотрудники могут, во-первых, разобраться в вопросах, которые требуют дальнейшего обсуждения и дополнительной проверки; во-вторых, уточнить целесообразность привлечения к обсуждению коллег из других подразделений компании; в-третьих, составить представление об основных предложениях, которые были высказаны участниками.

Письменная фиксация отдельных пунктов дискуссии необходима в первую очередь тогда, когда речь идет о продолжительном совещании, на котором обсуждается много тем. Например, исследования показали, что из 20 вопросов, которые обсуждались на двухчасовом совещании, на следующий день в памяти его участников остаются в лучшем случае 5-7 позиций.

В начале совещания руководитель должен предложить одному из сотрудников вести протокол. Использование на совещании диктофона не всегда целесообразно, так как в этом случае участники могут чувствовать определенную неуверенность. Ведь они не знают, как потом будут использоваться записи. Кроме того, проверка диктофонной записи требует времени и, как правило, ведет к новому протоколированию.

Все участники получают копию протокола совещания. Протокол служит источником информации также для сотрудников, которые не могли присутствовать на совещании.

Успех совещания во многом определяется искусством делового общения, умением руководителя эффективно взаимодействовать с сотрудниками.

Консультационное совещание, проведенное с учетом приведенных рекомендаций, является превосходным инструментом для вовлечения сотрудников в общее дело, обращения их опыта, знаний, инициативы, интуиции на благо организации.

СТАТЬИ >> ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Управление инвестпроектами в нефтегазовой отрасли

Статья посвящена анализу накопленного в России опыта и мерам повышения эффективности применения методов управления проектами в нефтегазовой отрасли. Сегодня Управление Проектами – это своеобразный «мир», в котором работает огромное число специалистов: достаточно сказать, что только в европейскую ассоциацию IPMA входят все без исключения европейские государства. Россия также присутствует в этом мире, однако использует на практике эту мощную систему намного менее эффективно. Специфика нефтегазового строительства усугубляет, в силу своих особенностей, сложности, связанные с практическим использованием новой системы, давно доказавшей свою эффективность в странах с традиционно рыночной экономикой.

д.т.н., проф. Шапиро В.Д.,

Институт инвестиционного развития.

Управление инвестиционными проектами: современный подход и задачи нефтегазостроителей

Сегодня Управление Проектами – это своеобразный «мир», в котором работает огромное число специалистов: достаточно сказать, что только в европейскую ассоциацию IPMA входят все без исключения европейские государства. В этом мире издаются журналы, книги, собираются ежегодные конгрессы и рабочие семинары; разработаны международные стандарты и т.д.

Россия также присутствует в этом мире, однако использует на практике эту мощную систему намного менее эффективно.

Специфика нефтегазового строительства усугубляет, в силу своих особенностей, сложности, связанные с практическим использованием новой системы, давно доказавшей свою эффективность в странах с традиционно рыночной экономикой.

Статья посвящена анализу накопленного в России опыта и мерам повышения эффективности применения методов управления проектами в отрасли.

Прошло чуть более 10 лет с начала реального использования новой для России концепции т.н. проектного управления (Управления Проектами, Project Management) в условиях радикального реформирования отечественной экономики. К числу основных итогов использования системы Управления Проектами (далее - УП) следует отнести:

- успешное применение в программах и проектах, осуществляемых с иностранным участием (как известно, иностранные партнеры не работают с отечественными компаниями без использования методики и стандартов УП),

- широкое использование специальных методов на т.н. прединвестиционной фазе проектов, а также в кредитно-финансовой сфере (сегодня невозможно принимать инвестиционные решения без взвешенной оценки инвестиционной привлекательности проекта),

- определенное разочарование результатами применения УП на инвестиционной фазе отечественных проектов.

Рассмотрим некоторые выводы, вытекающие из накопленного опыта практического применения методологии УП. К числу основных предпосылок успешного внедрения УП следует отнести:

- изменение структуры собственности, связанное с разрушением монополии государственной собственности и продолжающимся формированием эффективных собственников и заинтересованного менеджмента,

- изменение отраслевой структуры производства в результате ее адаптации к новой структуре спроса,

- продолжающийся процесс интеграции экономики России в мирохозяйственные связи, потребность в структурах, ориентированных на достижение определенных целей / результатов,

- наличие задач с определенными параметрами: проектным циклом, затратами, временем, результатами,

- динамичное окружение с элементами неопределенности,

- потребность в специалистах - профессиональных управленцах, владеющих современным методологическим арсеналом в области планирования. экономики, психологии управления и др.,

- необходимость быстрой и адекватной реакции на изменения рынка,

- необходимость координации действий многих участников в процессе реализации проекта.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что УП является эффективным средством для управления любыми изменениями и позволяет добиваться целей проекта не за счет выдающихся организаторских способностей лидера, а с помощью определенного набора процедур, «посильных» для любого обученного специалиста.

Попытаемся кратко охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию с внедрением УП.

- Упомянутое выше разочарование обусловлено комплексом причин, суть которых сводится к следующему:

- крупные российские компании обычно приглашают иностранных специалистов (или дилеров иностранных компаний – разработчиков программного обеспечения управления проектами), достаточно профессионально владеющих инструментарием УП, но не знающих предметной области. При этом сами компании - заказчики этих услуг занимают «потребительскую» позицию, пассивно ожидая от инструмента, каким является методология УП, успеха, который по понятным причинам не наступает,

- практически отсутствует достоверная расчетно-нормативная база для управления проектами. В самом деле, давно не существует уникальной нормативной базы, созданной в советское время (вспомним разного рода Сметные Нормативы, Единые Нормы и Расценки, нормы Продолжительности Строительства и др.). Что есть взамен? Практически ничего, кроме метода т.н. экспертной оценки ресурсных и других показателей проекта. Использование такой оценки также проблематично по определению: реально экспертными методами можно пользоваться только при наличии весьма опытных специалистов – а их, по естественным причинам все меньше.

- Недостаточный профессионализм исполнителей и, что не менее важно, недооценка большинством российских управленцев роли качества управления в эффективности проектов. Так, по данным проведенного автором исследования роли различных факторов. влияющих на успешность инвестиционно-строительной деятельности, только 15% российских респондентов отметили «уровень менеджмента» как фактор, достойный внимания; для сравнения – 71% (!) американских коллег указали профессионализм управления как важнейший фактор успешности проектов. Достаточно сказать, что несмотря на значительный объем учебной и другой специальной литературы (см. библиографию), многие руководители до сих пор путают понятия «проектная документация - design» и «проект - project».

- Практически все подготовленные руководители признают, что именно УП способно радикально изменить ситуацию в менеджменте в 21м веке, для которого характерны:

- отказ от «тейлоризма» и переход к т.н. предпринимательскому менеджменту,

- признание факта, что никакие организации не могут рассматриваться как устойчивые системы,

- общее признание современных концепций управления,

- усиление роли потребителя, выдвинувшего ряд собственных требований к создаваемой продукции / услугам.

Что же такое УП и в чем состоит отличие т.н. проектного управления от традиционного – функционально ориентированного?

УП – это искусство (говорят также - методология) планирования, руководства, координации ресурсов, направленное на эффективное достижение целей проекта. Следует подчеркнуть важность определения «эффективное»: именно это отличает современное УП от известного нам тезиса о достижении цели «любой ценой». Весьма важно и то, что УП опирается на ключевую фигуру любого проекта – т.н. проект-менеджера. . Это, новый для отечественной управленческой практики, тип специалистов интересен, прежде всего, тем, что, не будучи «начальником» в традиционном смысле этого слова, обеспечивает тем не менее эффективную координацию и результативность действий всех участников проекта.

Что позволяют методы и средства УП (рис.1)?

Рис. 1 Принципиальная модель управления проектами

- разработать и обосновать концепцию проекта,

- оценить эффективность проекта с учетом факторов риска и неопределенности,

- выполнить ТЭО (проект) строительства и разработать бизнес-план,

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла,

- оценить инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и отобрать наиболее эффективные из них,

- разработать смету и бюджет проекта, соответствующие заданным ограничениям,

- подобрать исполнителей проекта через процедуру конкурсов (торгов),

- организовать оптимальную процедуру закупок и поставок,

- сформировать команду проекта,

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями на основе современных информационных технологий (рис.2),

- организовать эффективное завершение проекта,

- организовать системное управление качеством проекта,

- в полной мере учесть т.н. «человеческий фактор».

Рис. 2 Графический отчет о затратах по проекту

Принципиальная структура жизненного цикла традиционного инвестиционного проекта показана на рис.3. Из рисунка, в частности, видна роль т.н. прединвестиционной фазы проектов, традиционно недооцениваемой нашими менеджерами.

Рис. 3 Принципиальная структура жизненного цикла традиционного инвестиционного проекта

Каковы основные характеристики современных проектно-организационных структур?

- появление «знаковой» фигуры проект-менеджера,

- более (по сравнению с традиционными) «временный» характер организационных структур, ориентированных на результат,

- предпочтительность вовлечения в структуру жизненного цикла продукции функций инжиниринга (более 60% зарубежных управляющих компаний являются также инжиниринговыми (рис.4)),

- широкое использование работников, не входящих в штаты компании – консультантов, субподрядчиков, временные коллективы для решения специальных задач по проекту,

- использование локальных – в том числе, разовых, процедур, планов, стандартов,

- акцент на профессионализм участников проектов,

- непрерывное создание нового и демонтаж действующего методического инструментария,

- отказ от традиционных подходов по принципу «так было в прошлый раз».

Рис.4 Типичная структура функций инжиниринговой и управляющих структур

Является УП своего рода «панацеей» от различного рода сбоев?

Разумеется, нет: УП – лишь инструмент для принятия решений; в конечном счете, лишь от мастерства использующего его специалиста зависит результат проекта. Кроме того, нужно помнить, что внедрение УП требует дополнительных затрат, изменяет традиционные ролевые функции, создает определенное напряжение среди работников компании. Соответственно, о необходимости внедрения УП стоит говорить только тогда, когда его достоинства компенсируют неизбежные дополнительные издержки.

Дополнительными особенностями УП в нефтегазовом строительстве, осложняющими его эффективное использование, являются рассредоточенность объектов, повышенные риски, низкий уровень нормативного обеспечения, проблемы квалификации.

Как обеспечить эффективность УП в реальных российских условиях?

- Объединить профессиональные возможности пользователей (Заказчиков) и многочисленных разработчиков систем УП. Нужно прекратить практику «поручения» последним «внедрения» систем УП, как заведомо бесперспективную.

- Реально обеспечить системность использования, понимая, что УП «работает» только в комплексе – в т.ч. и, в первую очередь, с учетом т.н. человеческого фактора. Сделать это можно на основе специального пакета отраслевых и корпоративных стандартов, подлежащих разработке

- Выполнить комплекс работ по созданию отраслевого некоммерческого банка данных «Отечественные и международные нормативы для разработки и реализации инвестиционных нефтегазостроительных проектов», для чего осуществить необходимые аналитические, исследовательские, организационные, финансовые и другие мероприятия

- Разработать и реализовать под эгидой РОССНГС и Института инвестиционного развития целевую Программу подготовки проект-менеджеров для нефтегазового строительства

- Осуществить в 2003м году пилотное внедрение системы УП на одном из объектов нефтегазостроительного комплекса России.

См. также: Бизнес-планы в нефтегазовой отрасли.

СТАТЬИ >> РАЗНОЕ

Финансовая драконолитика

Возьмите практически любой локальный биржевой график по любой ценной бумаге или товару. Чтобы исключить элементарное фактическое знание, удалите наименование актива, конкретные даты и номинал валюты, оставив, однако, масштаб шкалы времени и цен. Заслоните затем правую половину графика и дайте аналитику его дорисовать исходя из имеющихся данных открытой левой половины. Получите результат, сопоставьте с фактом и посчитайте свои убытки и упущенную выгоду, если бы вы придерживались плана этого «специалиста».

Пишу эту статью под впечатлением от просмотра фильма о драконах, показанного недавно по ТВ-3. Интересно (а я и сам не знал!), оказывается, для изучения драконов существует целая наука (во всяком случае, отрасль науки) — Драконология!

«Ученые», правда, так и не пришли к единому названию этого направления исследований (используются также термины драконоведение, дракология, дракография, драконистика), но, как и прочие науки, она имеет свою историю, виды и подвиды деятельности, области применения и направления изучения. По предмету пишутся книги и учебники, проводятся семинары и читаются лекции, есть свои «гуру» и горячие последователи.

Мы, люди, оказывается, о драконах знаем очень много (без всяких шуток!). Их классификацию, анатомию, физиологию, психологию, повадки, места обитания и т.д., и т.п. Знаем их кулинарные предпочтения (дети и девственницы), свойства чешуи, полезные качества внутренних органов (например, что клыки помогают беременным, а сердце — стать великим повелителем), пиротехнические свойства, процесс образования пламени и проч. Да много чего, если вообще не исчерпывающе! При этом, хотя эти животные присутствуют в культурах всего мира (от Китая до ацтекского Кетцалькоатля, один Змей Горыныч чего стоит), при множестве свидетельств «очевидцев» (настоящее засилье этих тварей в средневековой Европе, чуть ли не по змеюке на каждую деревню — бедные рыцари аж еле справлялись!) — фактического (чучело, останки или ископаемое) наличия огнедышащих воздушных змеев так и не подтверждено…

И тут же мне на глаза попались свежие анализы фондового рынка обожаемого мной за полную неадекватность и постоянную невменяемость УРАЛСИБА. Я их фондовых аналитиков люблю за то, что можно довольно просто следовать их рекомендациям, поступая, как в известном анекдоте с советами женщины — делать прямо наоборот! (Милых дам прошу не обижаться, я просто улыбаюсь, а на самом деле вас всегда беспрекословно слушаюсь.) И я вдруг отчетливо осознал, что все их (да и других тоже!) исследования — это не более чем та же самая драконистика, но только посвященная открытым рынкам! То же самое полное знание о предмете при полной его бессмысленности и бесполезности как такового. Умение объяснить все, что уже произошло, с абсолютной беспомощностью сказать внятно о том, что произойдет в следующую минуту. Придание любой случайности степени закономерности с помощью потока слов и запутанных фраз — и, наоборот, игнорирование закономерностей, если те не подтверждаются сиюминутными случайными флуктуациями.

Возьмите практически любой локальный биржевой график по любой ценной бумаге или товару. Чтобы исключить элементарное фактическое знание, удалите наименование актива, конкретные даты и номинал валюты, оставив, однако, масштаб шкалы времени и цен (годы — так годы, тысячи — так тысячи). Заслоните затем правую половину графика и дайте аналитику его дорисовать исходя из имеющихся данных открытой левой половины. Получите результат, сопоставьте с фактом и посчитайте свои убытки и упущенную выгоду, если бы вы придерживались плана этого «специалиста».

Но, может быть, это просто невозможно, прогнозировать будущее? А как же тогда планирование, трехлетний бюджет, «Стратегия-2020»? Ведь их кто-то пишет. Или туда аналитиков благоразумно просто не пускают? Может тогда они, раз уж специалисты, которые всегда могут объяснить что, как и почему произошло, расскажут это на том же графике?.. Давайте закроем теперь его левую половину и попросим по итогам того, как развивалась динамика торговли в будущем, дорисовать график ее развития непосредственно перед этим, что, конечно, и привело к дальнейшему именно такому развитию. Снова получаем рисунки, открываем реальный график и опять умиляемся нашим экстрасенсам!

Почему же все так происходит, спрашивается? Да потому что экспертократическая риторика о чем угодно, только не о фундаментальном, базовом, поддающемся объективному анализу, сама по себе направлена на анализ фиктивных, виртуальных и неявных процессов биржевой игры. Слухи и домыслы, новости и надежды, мнения и ожидания, страхи и чаяния — всё намешано в этот котел, густо-густо заварено псевдонаучностью и приправлено якобы знаниями. Ну, не драконоведение?! Нет? А что тогда? Разве не правда, что, например: «…В качестве источника инфляции большинство аналитиков называли рост цен на продукты питания и энергоносители. Так причиной инфляции оказывалась сама инфляции, ее ценовое выражение. При этом уточнялось, что она не носит системного характера и бороться с ней нужно исключительно сдерживанием цен на топливо и продовольствие. Виновником проблем объявлялись спекулянты, почему-то решившие заняться перепродажей риса и молока, а не обуви и цветных телевизоров» (из доклада ИГСО «Природа мировой инфляции»).

Причем я говорю не о «трудностях перевода» той или иной экономической ситуации в условиях реального прогнозирования, об этом напишу еще попозже. Речь же об экспертократах, специалистах-практиках (не решил пока, специарактиками их называть или практицистами), имеющих возможность «анализировать» на широкую публику. И, конечно же, об их истинной науке, в которой эти «эксперты» действительно разбираются отлично и в применении «знаний» которой чувствуют себя «как рыба в воде» — экономической драконолитике, понимаемой как аналитика, производимая по принципам драконологии! На что же в анализах подобных специалитиков обращать внимание, чтобы распознавать, где там (как в одной старой шутке) ложь, наглая ложь и статистика?

Еще в 1998 году, читая лекцию в ВШЭ об австрийской школе экономики, известный экономист Григорий Сапов, отвечая на вопросы, заявил: «Эконометрика, как наука историческая, имеет настолько мощный аппарат, что я на спор берусь любую теорию с помощью убедительной эконометрической модели подтвердить или опровергнуть на одних и тех же данных». Уверен, что в этом ему можно верить. Впрочем, делать этакое изящно и основательно для широкой публики в экспертно-аналитическом сообществе представляется вовсе не обязательным. Чтобы обосновывать какой-то тезис, особенно стараться вовсе необязательно, потому что добросовестность очень затратная сама по себе, да и обходится довольно дорого, поскольку не все, что тебе, как «Эксперту», заблагорассудилось с умным и важным видом ляпнуть, находит свое подтверждение при дальнейшем исследовании. Гораздо проще цифру притянуть, выборку сделать, мягко говоря, не совсем случайной, данные элементарно сфальсифицировать, а результатами манипулировать в том разрезе, который служит поставленной цели подтверждения (или опровержения, не суть) некоего постулата.

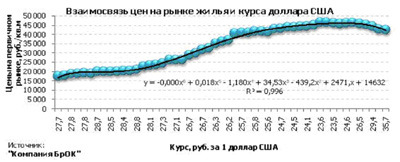

Как вот, например, уважаемая (не побоюсь этого слова) тюменская компания БрОК. В своих (я имею в виду публичных) исследованиях зависимости цен на недвижимость от различных, не связанных напрямую с этим рынком, аргументов. К примеру, от цен на нефть или от фондовых индексов. Зачем это сделано, не знаю, свечку, как говорится, не держал. Может, не дает специарактикам покоя слава Георгия Остера с его «Вредными советами» для детей и есть желание повторить успех на взрослом поколении? Или же коллектив демонстрирует, что ему присуще чувство юмора и в манипулировании цифрами они умеют всё? А может, зря я ищу скрытый смысл, и там действительно такой вот именно квалификации практицисты подобрались? Существует шутка, что есть три верных способа разориться: самый приятный — это женщины, самый быстрый — казино, а самый верный — заняться сельским хозяйством. Кому интересно, пожалуйста, самостоятельно всмотритесь в графики и уравнения драконолитики фирмы БрОК — с тем чтобы ответить на вопрос, насколько быстро вы бы разорились, профессионально занимаясь недвижимостью и приняв результаты таких исследований за чистую монету и руководство к действию по совершению реальных сделок с квартирами, когда бы показатели в прошлом, к примеру, году достигали бы того или иного уровня.

Здесь я хочу привести только два графика зависимости цен на жилую недвижимость на первичном и вторичном рынках от курса доллара США. Выбираю их как самые наглядные, для демонстрации подтасовки исходных данных под требуемый результат. Взгляните, друзья, на нижнюю шкалу (значения курса доллара) и порадуйтесь вместе со мной каторжному труду безвестного практициста, скрупулезно переставлявшего и менявшего местами эти значения, чтобы кривые получились такие красивые. Отмечу, что любовь к красоте я оцениваю положительно. А вот принесение ей в жертву достоверности, обоснованности и справедливости сильно порицаю — фу-у-у!!!

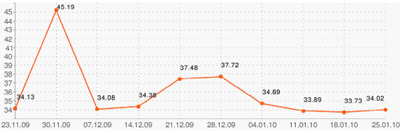

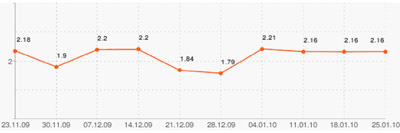

Это просто ложь. А вот наглая ложь — использование результатов измерений в определенном разрезе. Для примера приведу два графика с тюменского сайта dom72.ru за один и тот же период — об изменении средней цены за квадратный метр в новостройке и за квартиру на первичном рынке в целом. Когда рассматриваешь их вместе, то сделать правильные выводы о том, почему цены на объект и его удельный показатель вели себя таким именно образом, нетрудно. Да просто объекты большей площади всегда имеют цену в расчете на метр меньшую, чем маленькие. И исчезновение с рынка малогабаритных квартир (или появление дополнительного количества больших), естественно, приводит к снижению средней цены за квадрат при одновременном росте средней цены за квартиру в целом. Ну, а появление маленьких или отсутствие крупногабаритных — наоборот, к увеличению цены за квадратный метр при почти зеркальном снижении средней цены за один объект. Но если кто-то (а мы как раз именно в этот период видели таковых немало) решит комментировать ценовую динамику, преследуя какие-то собственные цели (рынок там подогреть или общественное мнение сформировать), то, используя последовательно то одну кривую, то другую, может абсолютно обоснованно еженедельно заявлять, что цены растут. А некто иной с таким же точно «железобетонным» основанием, лукавя, но не говоря при этом прямо неправды, может твердить, что цены снижаются! «Ловись рыбка большая и маленькая»…

Средняя цена за кв. м. на первичном рынке, тыс. руб.

Средняя цена за квартиру в новостройках, млн. руб.

Такие анализы я бы назвал наглой ложью! Что же касается статистики… то о некоторых «национальных особенностях» наблюдений и действительно объективных (в том числе и собственных), например, ошибках я тоже временами пишу. А в принципе… Просто представьте себе на секундочку, что лично у меня есть заинтересованность в результате. Как профессиональный оценщик, могу ответственно (и тоже на спор с кем угодно) заявить, что лично у меня цены могут (и будут!) расти или падать независимо от того, что действительно происходит на рынке. Так что вывод очевиден: смотрите, коллеги, в первую очередь на ангажированность эксперта. И если тот, кто делает бизнес или получает деньги на стратегиях и схемах, реализуемых исходя из роста цен, предрекает их рост (что постоянно и последовательно заявляет глава агентства недвижимости Адвекс-Т Сухарев Сергей Яковлевич) — упаси вас бог, ему такому, милому и внушающему всяческую симпатию и доверие, слепо поверить! В том числе, конечно, и мне в аналогичной ситуации тогда тоже…

А в заключение хочу привести высказывание академика И. Анчишкина, основоположника экономического прогнозирования в СССР: «Главное, принципиальное отличие подлинно научного прогнозирования от гадания на кофейной гуще состоит в том, что второе иногда сбывается»… Так что, возможно, все мы, по-своему, драконолитики! Вопрос в мотивации. И в интересах.