СТАТЬИ >> МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

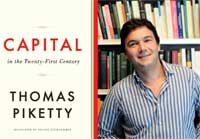

О книге Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке»

Томас Пикетти написал книгу под названием «Капитал», которая наделала много шуму. Ее автор высказывается в пользу прогрессивного налогообложения и глобального имущественного налога, считая это единственным способом противодействия тенденции к формированию «патримониального» капитализма, характерной чертой которого является то, что он называет «ужасающим» неравенством в доходах и имуществе.

Томас Пикетти написал книгу под названием «Капитал», которая наделала много шуму. Ее автор высказывается в пользу прогрессивного налогообложения и глобального имущественного налога, считая это единственным способом противодействия тенденции к формированию «патримониального» капитализма, характерной чертой которого является то, что он называет «ужасающим» неравенством в доходах и имуществе.

Пикетти также приводит некоторые неприятные факты (отрицать которые невозможно), детально свидетельствующие о том, что социальное неравенство увеличивалось на протяжении последних двухсот лет. При этом особый акцент автор делает на роли такого фактора, как распределение богатств. Он отметает широко распространенное мнение о том, что свободный рыночный капитализм повсеместно распределяет их и является оплотом защиты личных свобод. Напротив, при отсутствии серьезного вмешательства со стороны государства, направленного на перераспределение богатств, он продуцирует антидемократическую олигархию — что и демонстрирует нам Т. Пикетти, приводя либералов в ярость, выплеснувшуюся на страницы Wall Street Journal.

Информация по книге Томаса Пикетти (Thomas Piketty) «Капитал в XXI веке» ("Capital in the Twenty-First Century"):

Автор книги – профессор парижской Школы экономики – на примере Европы и США рассматривает историю распределения богатства на протяжении XIX–XX веков и начала XXI века и приходит к выводу, что, за исключением периода с 1914 по 1980 год, всегда наблюдался огромный разрыв между богатыми и остальными гражданами.

Такое положение приводит к фундаментальному, с его точки зрения, противоречию, существующему в современном обществе, основанном на рыночной экономике. С одной стороны, преобладает общая уверенность в том, что каждый человек имеет равные права и что его материальное благополучие должно зависеть от индивидуальных способностей и желания много работать; с другой стороны, наблюдается растущее имущественное неравенство между очень богатыми и остальным обществом, приводящее к тому, что индивидуальный успех является все в большей мере результатом семейных связей и унаследованного состояния.

Кому будет принадлежать мир в конце XXI века? Можно ли считать, что рост образования и технический прогресс XX века привели к кардинальным изменениям в основах капитализма? Прав ли был Карл Маркс, обещая неизбежную гибель капитализма? Можно ли полагаться на законы рыночной экономики, которые «автоматически» приведут к справедливому распределению национального дохода? Как общество и государство должны реагировать на углубляющуюся пропасть между богатыми и бедными?

- Краткое изложение книги Томаса Пикетти "Капитал в 21 веке".

- Купить книгу в электронном виде на Литрес или в печатном виде на Озоне.

- Страница о книге в Википедии.

- Официальная страница книги, поддерживая Томасом Пикетти.

- Статья в журнале "Эксперт" с рецензией на книгу Пикетти "Капитал в 21 веке".

- Статистические данные из книги.

- Скачать статистику одним файлом.

Thomas Piketty о своей книге:

Книгу Пикетти часто презентовали в качестве аналога «Капитала» Маркса для XXI века. Сам автор утверждает, что не ставил себе такой задачи, что, впрочем, и без того ясно, поскольку книга Пикетти и не о капитале вовсе. Она не говорит нам, из-за чего вдруг случился финансовый крах в 2008-м или почему он настолько затянулся; почему стольким людям сложно избавиться от двойного бремени: длительной безработицы и нехватки жилья (поскольку миллионы домов были отобраны за долги).

Книга Пикетти не помогает нам понять, почему в США наблюдается сейчас настолько медленный экономический рост, в отличие от Китая.

Или почему Европа попала в ловушку политики мер экономии и экономической стагнации. Что нам демонстрирует Пикетти на основании статистических данных (и мы должны быть благодарны за это ему и его коллегам) — это то, что на протяжении всей своей истории капитал имел тенденцию к усугублению неравенства. Только для многих из нас это вряд ли что-то новое. Более того, сие, собственно, и есть теоретический вывод первого тома «Капитала» Маркса. Пикетти не упоминает об этом — что неудивительно, поскольку в ответ на обвинения правой прессы, что он будто бы является скрытым марксистом, признавал, что «Капитала» Маркса он не читал.

Пикетти собрал массу данных и фактов в подтверждение своих аргументов. Достаточно убедительным и полезным является его принцип различия дохода и богатства. Он приводит обоснованные аргументы в пользу налога на наследство, прогрессивного налогообложения и глобального налога на богатство, как возможное (хотя почти нереальное в политическом отношении) противоядие от дальнейшей концентрации богатств и власти. Однако почему такая тенденция к усилению неравенства сохраняется столько времени? На основании собранных данных (тонко приправленных литературными аллюзиями от Джейн Остин до Бальзака) Пикетти выводит математический закон для объяснения данной тенденции: постоянно увеличивающаяся аккумуляция богатств в руках пресловутого одного процента (термин, популяризованный, конечно, благодаря движению Occupy) происходит из-за одного простого факта: норма прибыли с капитала (r) всегда превышает процент роста дохода (g). Это, как утверждает Пикетти, и является (и всегда являлось) «центральным противоречием» капитала.

Однако подобная статистическая регулярность вряд ли дает адекватное объяснение тенденции, не говоря уже о том, чтобы являться неким законом. Итак, какие же силы продуцируют и затем сохраняют такого рода противоречие? Пикетти не говорит нам об этом. Закон есть закон — вот и всё. Маркс, очевидно, приписал бы существование такого закона дисбалансу сил между капиталом и трудом. И это объяснение до сих пор актуально. Постоянное падение доли труда в национальном доходе, наблюдающееся с 1970-х, берет начало в снижении степени его политической и экономической власти, поскольку капитал мобилизовал технологии, практику безработицы, офшоринга и антирабочую политику (которую проводили Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган) для подавления любой оппозиции. Как однажды неосмотрительно признался Алан Бадд (советник Тэтчер по вопросам экономики), проводимая в 1980-х антиинфляционная политика оказалась «очень хорошим средством для увеличения безработицы — что было тогда крайне желательно для ослабления силы рабочего класса… То, что было создано в данном случае — выражаясь в марксистских терминах — это кризис капитализма, который воссоздал резервную армию труда и тем самым позволил капиталистам получать высокие прибыли».

Неравенство в оплате между среднестатистическим рабочим и гендиректором в 1970-м было где-то на уровне 1:30. Сейчас же — в среднем — более чем 1:300, а в случае с «Макдоналдсом» и 1:1200.

Однако во втором томе «Капитала» Маркса говорится о том, что само стремление капитала снизить зарплаты в определенный момент ограничивает возможность рынка поглощать продукт капитала. Генри Форд признал эту проблему уже много лет назад —когда ввел 8-часовой рабочий день (с оплатой в 5 долларов), дабы, как он говорил, стимулировать потребительский спрос. Многие утверждали также, что недостаточный спрос лежал и в основе Великой депрессии 1930-х. Этот фактор способствовал проведению экспансионистской кейнсианской политики после Второй мировой войны, которая привела в итоге к некоторому снижению уровня неравенства в доходах на фоне экономического роста, вызванного резким увеличением спроса. Однако в основе решения проблемы в данном случае лежало относительное расширение прав труда и создание «социального государства» (термин Пикетти), финансируемого посредством прогрессивного налогообложения. Он пишет, что «в период с 1932 по 1980 — почти 50 лет — федеральный подоходный налог в США доходил до 81 %». И это никоим образом не препятствовало экономическому росту (что является очередным приводимым Пикетти опровержением аргументов правых на этот счет).

К концу 1960-х многим капиталистам стало ясно, что необходимо что-то делать с этой чрезмерной властью труда. Отсюда и последовавшее «изгнание» Кейнса из пантеона уважаемых экономистов, поворот к мышлению в терминах «аспектов предложения» (supply side) Милтона Фридмана, «крестовый поход» с целью если не снизить, то хотя бы стабилизировать уровень налогообложения, стремление деконструировать социальное государство и дисциплинировать силы труда. После 1980-го «налоговый потолок» стал снижаться, а доходы с капитала (основной источник дохода сверхбогатых) стали облагаться в США по значительно более низкой ставке, что вызвало резкое обогащение одного процента. Однако при этом воздействие таких мер на экономический рост, как демонстрирует нам Пикетти, оказалось незначительным. Таким образом, мы видим, что принцип «просачивания» прибыли (от богатых ко всем остальным), о котором так любят говорить правые, не работает. И эти меры [предпринятые после 1980-го] не были обусловлены никаким математическим законом — все дело было только в политике.

Затем колесо экономики сделало очередной полный оборот, и, соответственно, возникла еще более важная проблема: а где же спрос? Пикетти систематически игнорирует этот вопрос. В 1990-х попытались сфабриковать решение данной проблемы при помощи увеличения кредитования, в том числе и посредством роста субстандартных ипотечных кредитов. Однако в результате возник финансовый пузырь, который стал раздуваться и лопнул в 2007-2008, похоронив Lehman Brothers и обрушив всю систему кредитования. Тем не менее процент прибыли (а также процесс дальнейшей концентрации богатств) быстро восстановился после 2009-го, притом что во всех остальных аспектах (и для обычных людей) ситуация только ухудшилась. Уровень прибыли коммерческих предприятий в США сейчас выше, чем когда бы то ни было. Бизнесмены сидят на мешках денег и отказываются тратить их из-за нестабильности рынков.

Сформулированный Пикетти математический закон на самом деле больше скрывает, чем раскрывает задействованные в данном случае принципы классовой политики. Ведь как писал Уоррен Баффетт: «Да, конечно, это классовая война, и мой класс — класс богатых — в ней побеждает». Одним из ключевых условий их победы и является рост неравенства в имуществе и доходах между одним процентом богатых и всеми остальными.

Однако есть одна существенная проблема в аргументации Пикетти — она основана на изначально ошибочном определении понятия «капитал».

Капитал — это процесс, а не вещь. Это процесс циркуляции, в ходе которой деньги используются для производства еще большего количества денег, причем зачастую (но не всегда) посредством эксплуатации труда. Пикетти определяет капитал как весь запас активов, находящихся в руках частных лиц, корпораций и правительств, при помощи которых можно извлечь прибыль (при этом неважно, используются эти активы непосредственно или нет). Капитал включает в себя землю, недвижимое имущество и права на интеллектуальную собственность в той же степени, как, например, и личная коллекция картин или ювелирных изделий. Каким образом определить стоимость всех этих вещей? Это действительно технически сложная задача, и по этому поводу нет однозначного мнения. Чтобы подсчитать норму прибыли с капитала (r), нам нужно каким-то образом оценить первоначальный капитал. И, к сожалению, у нас нет способа сделать это независимо от стоимости товаров и услуг, использовавшихся для производства.

Сама по себе неоклассическая экономическая теория (а она лежит в основе размышлений Пикетти) базируется на тавтологии. Норма прибыли с капитала существенно зависит от темпа роста, поскольку капитал оценивается на основе того, что он произвел, а не того, что потратил на его производство. Его стоимость во многом зависит от спекуляций и может к тому же сильно искажаться пресловутым «иррациональным изобилием» [irrational exuberance] — этим термином Гринспен в свое время охарактеризовал рынки акций и жилья. Если мы вычтем, например, жилье и недвижимость (не говоря уже о стоимости коллекций картин, которыми владеют владельцы хедж-фондов) из определения капитала (а логические обоснования для их включения довольно непрочны), в таком случае объяснение Пикетти факта усиления неравенства в богатстве и доходах теряют актуальность.

Деньги, земля, недвижимое имущество, завод и оборудование не являются капиталом, если они не используются для производства. Если норма прибыли с используемого капитала высока, то это потому что его часть выводится из обращения и простаивает. Ограничение предложения капитала новыми инвестициями (а именно этот феномен мы сейчас наблюдаем) гарантирует высокую норму прибыли с того, который еще находится в обращении. Создание такого рода искусственного дефицита — это практика, к которой прибегают не только нефтяные компании для обеспечения высокой нормы прибыли, так поступает любой капитал при возможности. Именно так он и обеспечивает собственное воспроизводство, причем без оглядки на то, насколько негативные последствия это может принести всем нам.

В данных, которые приводит Пикетти, есть много чего ценного. Однако его объяснение того, почему тенденции к усугублению неравенства и олигархические тенденции усиливаются, имеют ряд серьезных погрешностей. Его рецепты борьбы с неравенством достаточно наивны, если не сказать утопичны. И, конечно же, он отнюдь не создал рабочую модель капитала XXI века. Для этого нам по-прежнему понадобится Маркс или какой-нибудь его современный аналог.

Перевод статьи David Harvey. Подготовлено: Дмитрий Колесник, Rabkor.ru.

СТАТЬИ >> ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Насколько хорош был Кейнс в качестве трейдера?

Джон Мейнард Кейнс получил всемирную известность как экономист. Его вклад в эту науку трудно переоценить. Однако одной лишь теорией Кейнс не ограничивался и применял свой талант на практике, занимаясь инвестированием и спекуляциями на бирже.

Чем же так примечательна его деятельность?

Кардинальным изменением направлений и способов торговли во времена Великой депрессии и Второй мировой войны. Как известно, данный период характеризуется непростыми условиями для сохранения финансовых активов и создания стабильного портфеля. Три раза, в том числе во время обвала фондового рынка в 1929 году, Кейнсу приходилось начинать практически с нуля, но сие обстоятельство не сломило волю этого упорного человека. Благодаря помощи друзей и отца маховик спекуляций вновь набирал обороты. В конце своего жизненного пути (1946 год) у шестидесяти трёхлетнего мужчины было весьма солидное состояние. В двадцатые годы XX века уверенность Джона в уникальности применяемого им подхода к спекуляциям на валютном рынке, работа с немецкими репарациями, научные изыскания привели к небывалому успеху. Но апрель 1920 года в корне изменил ситуацию, лишив прибылей талантливого экономиста.

Спекуляции на сырье

В поисках относительной стабильности Кейнс решает встать на более твёрдую почву, предпочитая торговать сырьевыми ресурсами (металлы, золото, зерно). Момент был выбран подходящий: Европа восстанавливалась после Первой мировой войны и отчаянно нуждалась в сырье. Джон несколько лукавил, призывая жёстко регулировать рынок. Сам же, дабы извлечь больше прибыли, использовал стремительные колебания цены. Эта тактика с успехом применялась до 1929 года, когда Кейнс потерял около 80% активов.

После этого Джон стал прототипом Уоррена Баффета и Бенджамина Грехема. С осторожностью подыскивал подходящие для инвестирования компании, долго держал акции в портфеле, не продавая их в самые неблагоприятные времена. С большой охотой бизнесмен вкладывался в энергетические и железнодорожные компании Соединённых Штатов. Производитель моторов с Туманного Альбиона Остин вообще никогда не покидал его портфель.

Также пристальное внимание уделялось капиталу компаний, исправно выплачивающих дивиденды либо собирающихся это делать в будущем.

Долгосрочная стратегия

Позиции акций, не вызывающие у Кейнса никаких сомнений, постоянно им увеличивались. Как спекулянт он предпочитал краткосрочные сделки. Когда же дело касалось инвестиций, склонялся в пользу долгосрочных вложений. Большое значение придавалось возможности стоимости акций противостоять различным неблагоприятным экономическим и политическим ситуациям. Многие наработки преуспевающего дельца актуальны и по сей день.

Торговая тактика, основанная на покупке акций и их последующем удержании, использовалась Джоном в работе как с собственными активами, так и с инвестиционными фондами, управляемыми им. Можно привести в пример Королевский колледж университета Кембриджа, увеличивший стоимость активов в период пребывания Кейнса на посту канцлера казначейства, совмещавшего финансовую деятельность в данном учебном заведении с преподавательской.

Пережидание нелёгких времён

По воспоминаниям Джона Васика, опубликованным в его книге, идеи Кейнса не всегда встречали одобрение со стороны правления. В тридцатые годы Королевский колледж очутился в затруднительном положении, и руководство настаивало на продаже активов. Мнение мудрого канцлера заключалось в проявлении выдержки, недопустимости сокращения активов и возможности перспективных вложений.

Формулу, по которой «ловец дна» определял ценность акций, не найти в книге. Её интерес определяется сопоставлением параллелей в мирах инвестора и экономиста.

В гении экономики, как неудивительно, прекрасно были сбалансированы два качества: уравновешенность в действиях и новаторство. За всё время работы он постоянно находился в поиске новых решений, что приносило успех. С другой стороны, не допуская опрометчивых действий, удавалось избежать полного краха.

Временные колебания

С возрастом Джон пытался обращать всё меньше внимания на экономическую тенденцию, названную им временными колебаниями. Он причислял себя к тем немногочисленным инвесторам, стремящимся получить максимальный доход от вложений.

Безусловно, пытливый ум, размеренный подход, великолепное чутьё позволили добиться Джону Мейнарду Кейнсу невероятного в области инвестирования. Но не только это позволило вписать его имя золотыми буквами в историю экономики. Мало кому удавалось так блестяще сухие теоретические выкладки воплощать на практике.

См. также:

- Книги

Джон Мейнарда Кейнса (J.M. Keynes) на Озоне

СТАТЬИ >> НАЛОГИ, ЗАКОНЫ, ПРАВО

ФНС дала рекомендации по рассмотрению жалоб

Территориальные налоговые органы получили первые указания о том, как выстраивать взаимодействие при рассмотрении возражений и жалоб налогоплательщиков, а также при подготовке проектов решений по проверкам. Изучим особенности обмена информацией между структурными подразделениями внутри инспекции и между налоговыми органами разных уровней.

Рекомендации, приведенные в письме ФНС России от 26.12.2013 № СА-4-9/23437@, призваны обеспечить единообразие в порядке взаимодействия налоговых органов и их структурных подразделений при рассмотрении:

- письменных возражений (пояснений, ходатайств) по актам налоговой проверки, по актам об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях;

- жалоб на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц.

Положения письма не распространяются на жалобы, поданные в порядке, установленном Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и КоАП РФ.

Четыре точки опоры

Во-первых, любое письменное возражение, пояснение или ходатайство, которое поступило от проверяемого налогоплательщика, должно быть зарегистрировано в ведомственной системе электронного документооборота. Его следует направить на рассмотрение руководителю (заместителю руководителя) налогового органа не позднее рабочего дня, следующего после поступления. Далее возражения с резолюцией руководителя доводятся до конкретных исполнителей и соисполнителей.

Во-вторых, инспекторы, которые составили акт, обязаны ознакомить инспекторов из подразделения досудебного урегулирования налоговых споров с возражениями плательщика, а также материалами налоговой проверки. В указанное подразделение также должна быть направлена копия извещения проверяемого лица о дате, времени и месте рассмотрения материалов налогового контроля. Такой порядок, видимо, призван обеспечить более строгий контроль за надлежащим уведомлением проверяемых, т. е. за соблюдением процессуальных моментов. Ведь, как известно, если налоговый орган не обеспечит участие лица в рассмотрении материалов проверки, решение по ней будет признано незаконным.

Заключение по возражениям готовит подразделение досудебного урегулирования. При необходимости у инспекторов, которые составляли акт, могут быть запрошены пояснения по доводам налогоплательщика.

В-третьих, в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки рекомендовано участвовать представителям как минимум трех подразделений ИФНС: отдела выездных проверок (подразделение, которое готовило акт), юридического отдела и отдела досудебного урегулирования (если таковой в инспекции есть).

В-четвертых, процесс рассмотрения материалов ревизии протоколируется сотрудниками структурного подразделения налогового органа, в функции которого входит подготовка заключений по возражениям. А при согласии проверяемого плательщика может вестись еще и аудиозапись, которую вместе с протоколом впоследствии приобщают к материалам проверки.

Следует помнить, что ответственным за вручение (направление) плательщику или его представителю всех документов (уведомлений, извещений, решений и др.), формируемых в процессе и по результатам рассмотрения материалов налогового контроля, является структурное подразделение инспекции, которое составило акт налогового контроля. При этом проверяющие руководствуются порядком, установленным п. 5 ст. 31 НК РФ. Копии указанных документов передаются в отдел досудебного урегулирования не позднее следующего рабочего дня после их подписания.

Подготовка проекта решения

Процесс подготовки проекта решения по проверке выглядит так. Сначала отдел досудебного урегулирования по результатам оценки письменных возражений (пояснений, ходатайств) и материалов налогового контроля готовит по ним заключение и передает его руководителю инспекции или его заместителю. Копию направляет в отдел, который составлял акт. Пометка «Для служебного пользования» на документе необязательна.

В заключении должна быть изложена позиция подразделения по каждому доводу плательщика, заявленному в письмен¬ных возражениях и ходатайствах, приведены соответствующие нормы законодательства, письма ФНС России и разъяснения Минфина России, а также судебная практика по данному вопросу (при наличии).

Буква закона

Налоговый кодекс Российской Федерации Пункт 5 статьи 31:

В случае направления документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, по почте такие документы направляются налоговым органом: – налогоплательщику – российской организации (ее филиалу, представительству) – по адресу места ее нахождения (места нахождения ее филиала, представительства), содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Важное указание ФНС России: в заключении должна содержаться оценка обстоятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения и обстоятельств, смягчающих или отягчающих ее. Причем независимо от того, заявлял ли их сам налогоплательщик.

Как видим, налоговая служба прислушалась к мнению судов, которые неоднократно заявляли: инспекторы обязаны не только установить, существуют ли смягчающие ответственность (или вовсе ее исключающие) обстоятельства, но и применить их. Причем даже если плательщик о них не заявляет.

Судебная практика

Из постановления ФАС Московского округа от 03.10.2012 № А40-107621/11- 99-463

<...> Исследование обстоятельств, в том числе смягчающих ответственность налогоплательщика, является предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации обязанностью налогового органа, а не его правом, используемым по своему усмотрению. <...>

На это прямо указано в НК РФ: «обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и учитываются при применении налоговых санкций» (п. 4 ст. 112 НК РФ). Но несмотря на это, инспекторы обычно не торопятся снижать штрафы самостоятельно. На радость плательщикам эту недоработку восполняют суды.

Кстати, такая нерадивость играет против налоговиков. Не указывая в акте, а впоследствии и в решении обстоятельства, отягчающие ответственность, они исключают возможность убедить суд не снижать санкции, а наоборот увеличить их из-за этих обстоятельств.

Так, ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 03.12.2013 № А21-844/2013 указал: «Доводы кассационной жалобы Инспекции относительно того, что судами не учтено наличие обстоятельств, отягчающих ответственность Организации, не могут быть приняты во внимание, поскольку такого рода обстоятельства не были отражены в оспариваемом решении налогового органа и не обосновывались им».

Обратите внимание, что вышестоящий налоговый орган вправе вынести свое решение по проверке, если установит, что инспекция нарушила существенные условия процедуры рассмотрения материалов.

Судя по комментируемому письму, ФНС России решила исключить подобные оплошности инспекторов на местах, чтобы с учетом обязательного досудебного порядка максимально снизить количество встреч с налогоплательщиками в судах.

Вернемся к порядку подготовки проекта решения. Ответственным за это является структурное подразделение налогового органа, составившее акт. Кстати, чтобы избежать нарушения сроков, установленных для принятия решения по проверке, в письме рекомендовано направлять проект на согласование в правовое подразделение не позднее трех рабочих дней до дня вынесения решения. За два дня юридический отдел обязан завизировать проект. Причем даже при наличии замечаний, которые прилагаются в виде докладной записки на имя руководителя (заместителя руководителя) инспекции, рассмотревшего материалы налогового контроля. Копия докладной записки направляется в структурное подразделение, составившее акт. Будем надеяться, что подход, предложенный ФНС России нижестоящим налоговым органам, позволит им принимать максимально корректные и грамотные с точки зрения налогового законодательства решения.

Жалобная процедура

Перейдем ко второй части письма, в которой рекомендован порядок взаимодействия структурных подразделений инспекции при рассмотрении жалоб на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц.

Переданная в инспекцию жалоба должна попасть в отдел досудебного урегулирования споров уже на следующий день после ее поступления. И первое, что сделают инспекторы, – проверят, нет ли оснований для оставления жалобы без рассмотрения. Напомним их (п. 1 ст. 1393 НК РФ):

- жалоба не подписана лицом, ее подавшим, или его представителем; либо не представлены оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия представителя на ее подписание;

- жалоба подана после истечения срока ее подачи, установленного НК РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении либо в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

- до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы полностью или в части;

- ранее подана жалоба по тем же основаниям.

- Передать жалобу вместе с документами в вышестоящий налоговый орган инспекторы обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения.

Ранее ФНС России уже обращала внимание региональных Управлений на сроки принятия решений по жалобам (письма ФНС России от 07.08.2013 № СА-4-9/14460@, от 04.07.2013 № СА-4-9/12019@). Так, срок на принятие решения об оставлении без рассмотрения жалобы полностью или в части составляет пять дней со дня ее получения. О принятом решении налоговики должны сообщить плательщику в течение трех дней.

Если жалоба принята к рассмотрению вышестоящим налоговым органом, то нижестоящий в своем заключении по ней обязан отразить обоснованную позицию по всем доводам заявителя. Также должна быть ссылка на имеющиеся у инспекции документы, копии которых прикладываются к заключению, на письма Минфина России, ФНС России и судебную практику.

См. также другие публикации в колонке журнала "Налоговые споры"